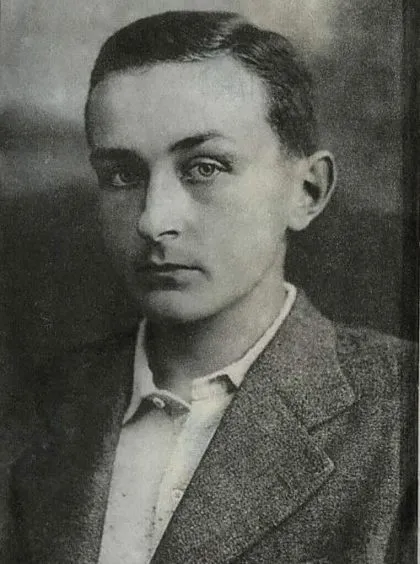

В феврале 1925 года в семье Цветаевой и Эфрона родился долгожданный сын. Когда мальчику не исполнился еще и год, мать увезла его в Париж. Именно там и началось его развитие как личности. Мур, как в семье звали Георгия, уже в раннем возрасте проявлял выдающиеся способности к анализу общественной жизни, политики и искусства.

Цветаева и ее мать: как одна трагическая история родительства перетекла в другую

Словно предчувствуя бедственное положение ребенка, художница Магда Нахман написала своей подруге о глубоком ужасе, который она испытывает, узнав о смерти дочери Марины Цветаевой, Ирины. Девочка, которой не хватало еды, тепла и заботы, скончалась от недоедания в приюте, куда мать оставила ее, забрав только старшую дочь Ариадну. Но что же произошло, чтобы женщина была вынуждена оставить свою младшую дочь в такой ужасной ситуации?

Марина Цветаева всегда придала значение именам и их символическому значению. В юности она решила, что выйдет замуж за человека, который сможет угадать ее любимый камень. И когда в Коктебеле Сергей Эфрон подарил ей сердоликовую бусину, найденную на пляже, она почувствовала, что именно он и есть тот единственный человек, предназначенный для нее. Также ей нравилось, как их фамилия созвучна с именем Орфея, персонажа ее любимой античной мифологии.

Свадьба пары состоялась в 1912 году, и в том же году на свет появилась первая дочь — Ариадна, которую близкие называли Аля. Она унаследовала от своих талантливых родителей незаурядные способности: под влиянием своих родителей Аля с раннего возраста начала писать стихи, вести дневники и выражать свою точку зрения, которая порой была весьма необычной. Марина была в восторге: «Она, конечно, будет поразительным ребенком. Я ни капли не сомневаюсь в ее красоте, таланте или интеллектуальной блесткости», — писала она о своей дочери.

Легкий и талантливый первенец дал Марине надежду, что все ее дети будут замечательными. Однако, когда в 1917 году родилась совершенно обычная Ирина, Цветаева испытала разочарование. На фоне выдающейся сестры Ирочка казалась ей не просто обыкновенной, но даже недоразвитой. Марина практически игнорировала младшую дочь и делала это так открыто, что становилось странно. Например, когда Вера Звягинцева провела ночь у Эфронов, на рассвете она заметила, что в кресле, заваленном тряпками, лежит младенец, о котором никто ей не сказал.

В 1919 году Цветаева оставалась в Москве одна: ее супруг, Эфрон, ушел воевать в Добровольческую армию. Она записала: «Я больше так жить не могу, это кончится плохо». В условиях нехватки пищи и постоянного голода она и ее дети могли питаться только картошкой или ходить обедать к друзьям и родственникам. Когда подобные условия стали невыносимыми, Марина приняла трудное решение, которое пронзило ее сердцем: по совету знакомого она оставила детей в Кунцевском приюте. Она стыдилась этого поступка и выдавала детей за сирот, строго запрещая им говорить, что у них есть родная мать. В разлуке Цветаева писала грустные стихи, посвященные Ариадне.

Например, в одном из своих стихотворений она описывала:

Маленький домашний дух,

Мой домашний гений!

Вот она, разлука двух

Жалко мне, когда в печи

Жар, — а ты не видишь!

В дверь — звезда в моей ночи!

Не взойдешь, не выйдешь!

Однако Цветаева не посещала приют, и поэтому не знала, как живут ее дети. Все изменилось, когда она случайно услышала от девочки, приехавшей вместе с заведующей в Москву, что Ариадна плачет и тоскует по родной матери. Марина немедленно бросилась домой, схватив в грязный передник несколько игрушек — сломанную машинку и пустую клетку для белки — и рванула к дочери.

Она нашла заведующую приюта и начала расспрашивать о том, как ведут себя сироты. Ей было приятно услышать, что Ирина — это определенно дефективный ребенок, который нуждается в особом учреждении, а вот Аля — совсем другой случай: «Это отличный ребенок, хотя и чрезмерно развитый. На вид ей не семь лет, а целых двенадцать. Ее, вероятно, очень хорошо обучали».

Жизнь в приюте

С тех пор Марина начала регулярно посещать Кунцево, и очень скоро осознала, что совершила ужасную ошибку. Вероятность гибели девочек в приюте была столь же высока, как и в ее плохих условиях, если не выше. Врач, уверявший, что детей будут кормить рисом и шоколадом, обманул их. На первом подавали суп, состоящий из воды с мелкими частицами капусты на дне тарелки. Второе заключало в себе лишь ложку чечевицы, которую дети ели по одному горошку, чтобы продлить себе удовольствие. Хлеба не давали вовсе. Помещения не топили, а одеяла и подушки были как старые тряпки, полы были черными от грязи. Ни врачей, ни лекарств не было, а прогулки исключались, так как у детей не было теплой одежды.

С того момента Цветаева начала говорить Ариадне, что скоро заберет её из приюта. Ирине она этого не обещала, а в своих дневниках писала с пренебрежением о младшей дочери, почти с ненавистью. Заведующая сообщала о том, что двухлетняя малышка постоянно кричит от голода, а в записной книжке Цветаевой начали появляться фразы вроде: «Ирина, которая при мне никогда не осмеливалась пикнуть. Узнаю её гнусность!» Работница приюта заметила, что Цветаева угощает сахаром только Ариадну и попросила дать хоть немного Ирине, на что Марина лишь разозлилась: «Господи! Отнимать у Али!»

Недолюбленная малышка была тягостна даже для сотрудников приюта. Они не могли вынести её поведение, когда Ирина каждую ночь справляла нужду под себя — горячей воды для стирки простыней не было. Другие дети дразнили и издевались над ней. Даже сестры Марининого мужа жаловались: «Ирина снова обделалась за ночь три раза! Ирина отравляет мне жизнь». Брошенная девочка начала бесконечно повторять одни и те же слова и могла упасть на пол, стуча головой о поверхность. Во время своих визитов мать даже не пыталась её поднять.

Вскоре обе дочери заболели. Алю стало ломить от лихорадки, она начали кашлять кровью и постоянно жаловалась на головные боли. Ирина даже не могла ходить: её носили на руках в столовую. В январе 1920 года Цветаева увезла старшую дочь к себе в Москву, в то время как младшая осталась в Кунцево. Сестры Эфрона, Вера и Лиля, предлагали забрать девочку на время или навсегда, но Цветаева, находясь с ними в ссоре, решительно отказалась. В феврале Ирина умерла в приюте от голода, так и не дожив до своего третьего дня рождения двух месяцев. Марина не поехала на ее похороны, объяснив своё отсутствие тем, что не могла оставить Ариадну, у которой поднялась температура.

В письме к друзьям Звягинцевым Цветаева упомянула, что ею овладели авантюризм, легкое отношение к трудностям и чрезмерная выносливость, которые привели к такого рода трагедиям. Она надеялась, что сможет вылечить старшую дочь и вернуться за младшей, но это не произошло. А Аля она сказала: «Пойми, я спасла из двух — тебя. Двух я спасти не смогла. Тебя я выбрала. Ты выжила за счет Ирины». Этот поступок поэтессы остается объектом обсуждений до сих пор. Действительно ли она не могла обеспечить своих дочерей или же просто не хотела работать? Почему Цветаева не разрешила сестрам мужа забрать младшую дочь? Возможно, женщина была в депрессии, и было счастье, что хотя бы один ребенок был спасен? Как объяснить такую неприязнь в ее записях об Ире?

Судя по всему, Цветаева действительно не любила Ирину. Если посмотреть на то, как проходило её детство, можно понять причины подобного отношения.

Ариадна Эфрон

Часто ее называли Аля. Девочка с большими голубыми глазами появилась на свет в 1912 году. Марина Цветаева посвящала ей стихи и гордилась сообразительностью своей дочери. В детстве и юности Аля успела пожить с родителями за границей: три года в Чехословакии и потом 12 лет во Франции. Она помогала матери по хозяйству — занималась стиркой и уборкой. Девочке даже пришлось оставить школу, однако это не сделало её необразованной.

Аля умела читать и с детства писала прекрасные стихи. Позже, живя в Париже, она вернулась к учебе, окончила колледж прикладного искусства и высшую школу Лувра по истории изобразительного искусства. Аля работала в местных журналах, занимаясь художественным оформлением изданий, а потом писала статьи и очерки.

В 1937 году девушка вернулась в Советский Союз. Через два года её арестовали по подозрению в шпионаже. Это было ужасное время для Али. Под пытками ее заставляли давать показания против отца, его впоследствии расстреляли, а сама мать покончила с собой. Девушку отправили в лагеря, и освободили только в 1948 году.

Окончательная реабилитация Али произошла лишь в 1955 году, когда она начала заниматься сохранением и восстановлением своего наследия матери. Многие рукописи Цветаевой остались во Франции, и Аля связывалась с разными людьми, чтобы вернуть или выслать ей тетради. Если эти передачи происходили при личной встрече, она всегда выбирала гостиницу, поскольку там была организована ваша прослушка, и Аля могла чувствовать себя в безопасности.

Женщина ушла из жизни в 1975 году от сердечного приступа. У неё с детства были проблемы с сердцем, и она уже пережила несколько инфарктов. Аля ни разу не стала матерью, а ее мечта о создании музея памяти своей матери, кажется, так и осталась лишь мечтой.

Ирина Эфрон

Второй ребенок Марины Цветаевой и Сергея Эфрона появилась на свет в апреле 1917 года. Однако супруг поэтессы не присутствовал на рождении дочери, так как в тот момент воевал на стороне белых. Возможно, если бы мужчина был рядом, то судьба миловидной девочки сложилась бы иначе.

Цветаева не питала любви к дочери. Она не проявляла никакого интереса к её развитию, содержала её в условиях антисанитарии и не желала заботиться о ней.

Поэтесса Вера Звягинцева однажды воспоминала случай, когда пришла к Цветаевой и обнаружила, что та всю ночь читала стихи. Утратившим терпение, Вера увидела замотанное тряпками кресло, а из него торчала голова ребенка — это была Ирина.

«Марина куда-то ее отдала в приют, и она там умерла», — рассказала женщина.

Девочка покинула этот мир в Кунцевском приюте в 1920 году, не дожив до трех лет. Причиной смерти стало голодание. Удивительно, но карточки на детскую еду, которые давала Цветаевой советская власть, она отдавала детям своих знакомых, а не дочери в приют.

Я никак не могу её любить — поэтесса-зверь

Из ее цитат можно понять, что у Марины были завышенные ожидания от своих детей: она мечтала о том, чтобы они вырасли кем-то уникальным, необычным и одаренным, как сама она. И хотя Аля соответствовала этим ожиданиям, Марина, не заметив гениальности Ирины, начала испытывать к ней неприязнь. Вскоре Цветаева фактически махнула рукой на младшую дочь, забыв о ней, не желая ничего в нее вкладывать. Отношение к Ирине было скорее животным — поэтесса часто сравнивала детей с животными.

Например, когда нужно было временно покинуть дом, стараясь сохранить недоеденную пищу, Цветаева заставила маленькую Иру привязывать к стулу или к ножке кровати в темной комнате — так она пыталась предотвратить подобные случаи, когда девочка однажды схватила и целиком съела капустный кочан из шкафа за короткое время отсутствия матери.

На малышку почти никто не обращал внимания, а её существование старались скрывать даже от друзей семьи. Однажды Вера Звягинцева делилась воспоминаниями:

«Всю ночь болтали, Марина читала стихи… Когда немного рассвело, я увидела кресло, все замотанное тряпками, и из тряпок болталась голова — это была младшая дочь Ирина, о существовании которой я до этого не знала».

Цветаева проявляла различные степени терпимости к своим дочкам: если Але в младенчестве прощались порча обоев, поедание белил со стен, купание в мусорном ведре и шалости со спичками и грязными коробками, то Иру, которая могла по несколько часов напевать одну и ту же мелодию или ударяться головой о стены и пол в приюте, считали недоразвитой.

Ирина не умела осваивать новое — следовательно, она была глупа. Аля отказалась посещать школу — значит, она была слишком умной. По всей видимости, именно из этого она исходила в своих записях о старшей дочери:

«Мы ее не заставляем учиться, наоборот, надо приостановить развитие и дать ей возможность расти физически… Я просто счастлива: она спасена!». ال

Однако, хотя Аля занимала более теплое место в сердце Цветаевой, поэтесса иногда испытывала к ней странную ревность и злость:

«Когда Аля с детьми, она глупа, бездарна, бездушна, и я страдаю, чувствую отвращение, чуждость, не могу ее любить» — так писала Цветаева о старшей дочери.

Сдала собственных детей в приют, так как не хотела работать

Тяжелые постреволюционные годы привнесли много страданий и трудностей. Голод на каждом углу. Переводчице в один из множества раз предлагали помочь, но она не могла принять поддержку, так как страдала от гордости. Помощь была необходима: на счету не было средств, также как и работоспособности. Муж исчез.

«Я больше не могу так жить, это кончится плохо. Спасибо за предложение покормить Алю. Мы сейчас идем обедать к Лиле. Я – несчастный человек, и моё главное горе заключается в том, что я не могу взять что-либо у кого-либо… С марта месяца ничего не знаю о Сергее. Муки нет, хлеба нет, под столом остатки картошки, пожалуй, фунтов 12, запас, одолженный соседями. Я живу за счет даровых детских обедов» — писала ей в письме Вера Эфрон.

Хотя, по слухам, на самом деле у нее были возможности для работы, или по крайней мере, возможность продать драгоценности на рынке, Цветаева никак не могла позволить себе заниматься подобными скучными делами или унижаться на ярмарке, как какая-то простая мещанка!

Чтобы спасти своих дочерей от голода, поэтесса выдала их за сирот, запретила им называть себя мамой и временно сдала в приют. Конечно, иногда она навещала девочек и приносила им сладости, но именно в этот период у неё появилась первая трагическая запись об Ирине: «Я никогда её не любила».

Георгий (Мур)

«Я, что в тебя — всю Русь

Вкачала — как насосом!»

Это стихотворение было написано вскоре после смерти Ирины:

«Так, выступя из черноты бессонной

Кремлевских башенных вершин,

Предстал мне в предрассветном сонме

Тот, кто еще придет — мой сын».

Когда поэтесса ожидала третьего ребенка, она написала: «Женщина, что у тебя под шалью? Будущее!»

Георгий появился на свет 1 февраля 1925 года уже в эмиграции.

«Мой сын родился в воскресенье, в полдень. По-германски это — Sonntagskind. Такой ребенок понимает язык зверей и птиц, открывает клады… Он родился в снежную бурю».

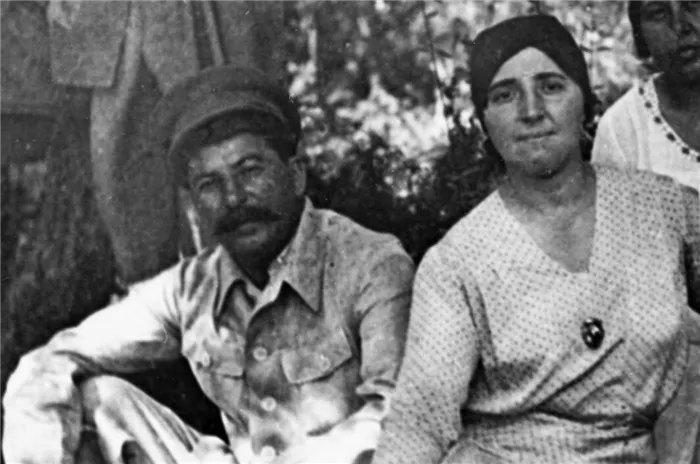

Марина Цветаева с сыном Георгием. Сен-Лоран. 1930-е. (librairieduglobe.com)

В письме Борису Пастернаку Цветаева написала: «Борисом он был девять месяцев во мне и десять дней на свете, и я согласилась назвать его Георгием из-за желания Сережи, хотя это не было требованием. И после этого у меня наступило облегчение».

Второе имя сына — Мур.

«Мур, бесповоротно. Борис — Георгий — Барсик — Мур. Все вело к Муру. Во-первых, в родстве с моим именем, во-вторых, — Kater Murr (Кошка Мур) — Германия, в-третьих — само это слово, вне символики, как утро в комнате. Словом — Мур.»

Воспоминания Веры Трайл: «Я сказала: Мур, отойди, ты мне заслоняешь солнце. И раздался голос Марины, глубоко возмущенный, никак не в шутку: — Как можно сказать это такому солнечному созданию?»

Никогда не знавший Советскую Россию, Георгий мечтал о возвращении к родине. Это желание внушал ему и отец. Сергей Эфрон, ставший сторонником большевиков, читал ему во Франции коммунистические газеты. Цветаева по этому поводу писала:

«Ни к городу и ни к селу

Езжай, мой сын, в свою страну,

В край — всем краям наоборот!»

Когда вся семья вернулась в СССР, Георгий вместе с матерью пережил арест сестры и отца, которого впоследствии расстреляли. В это время Цветаева говорила о Муре:

«Внутри он такой же суровый и одинокий и достойный: ни одной жалобы — ни на что».

С началом войны, писательница вместе с 15-летним сыном отправилась в эвакуацию. 31 августа 1941 года в Елабуге Марина Цветаева покончила с собой, оставив сыну предсмертную записку:

«Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, и это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але — если увидишь — что любила их до последней минуты и объясни, что попала в тупик».

Следующие два года Георгий провел в Ташкенте в эвакуации. В 1943 году он был призван на фронт, где и погиб.

«Не быть тебе нулем

Из молодых — да вредным!

Ни медным королем,

Ни попросту — спортсмедным».

Не любила детей

К своим детям, за исключением Георгия, Цветаева была холодна. Она запрещала им любое проявление нежности в свой адрес и не позволила старшей дочери Ариадне называть себя матерью.

В книге «Марина Цветаева: Воспоминания» врач Генрих Альтшуллер описал эпизод, который наглядно демонстрирует своенравный характер Цветаевой. Когда она была еще незамужней девушкой, они вместе ужинали с друзьями. На столе дамы сняли туфли. Под столом забралась маленькая девочка и стала менять местами обувь, но туфли Марины не тронула. Когда пришло время уходить, гости отреагировали на проделку ребенка по-разному: кто-то смутились, кто-то улыбнулся, а кто-то отпустил сердитые замечания. Но Цветаева осталась невозмутимой:

«Все посмотрели на нее, и кто-то спросил: «Марина, почему она не переставила ваши туфли?» — на что Цветаева ответила, показывая булавку: «Когда она подползла ко мне в первый раз, я уколола ее булавкой в ногу. Она не сказала ни слова, только посмотрела на меня, а я — на нее, и она поняла, что могу уколоть еще раз. Больше она не трогала моих туфель».

Оставила дочь умирать в приюте

В 1919 году Цветаева, находясь в глубокой депрессии, приняла решение отдать в приют своих двух дочерей от Эфрона — Ариадну и Ирину. Поэтесса объяснила свой поступок тяжелыми экономическими условиями и стремлением обеспечить детям лучшую жизнь. Она проявляла большую симпатию к умной Ариадне, но всегда недолюбливала Ирину, чья болезненность вызывала у нее страх и неприязнь. Когда Цветаева приходила в приют, ее внимание было сосредоточено только на любимице, и она как будто игнорировала младшую. Однажды заведующая приютом сообщила ей, что ее двухлетняя дочь страдает от голода. На это Цветаева отреагировала с безразличием, записав в дневнике: «Ирина, которая при мне никогда не осмеливалась пикнуть. Узнаю её гнусность».

Нелюбимая дочь ушла из жизни в приюте от голода в возрасте трех лет. Церемонию прощания с Ириной Цветаева проигнорировала. Ариадна была забрана матерью с собой за границу.